“光大讲坛暨嘉陵历史名家论坛”由西南大学社会科学处 社科联及历史文化学院 民族学院合办,论坛开办至今已有三十九讲,每周邀请一位历史学名家开讲,开讲内容涵盖历史学、民族学、考古学等相关方向,拟形成系列规模讲座,为广大师生提供一个学术氛围浓厚的学习平台。本周六下午举办的2021年第13讲邀请了北京语言大学张廷银教授主讲。

张廷银教授系北京语言大学中华文化研究院教授、博士生导师,著有《魏晋玄言诗研究》《方志所见文学资料辑释》《族谱所见文学批评资料整理研究》等。在《文学研究》《文学遗产》《文史哲》等刊物中发表论文若干。国家社科基金重大项目“历代方志所见文学文献整理研究”首席专家。本次讲座主要围绕着后三国背景下《华阳国志》向中央文化的突进进行讨论,了解《华阳国志》与《晋书》编纂中侧重点的不同之处,揭示地方志与官修国史不同的特性,以此对地方志与官修国史的不同作用和目的做出解释与说明。

2021年6月5日下午15:00-17:00,西南大学“光大讲坛暨嘉陵历史名家论坛”第十三讲在历史文化学院民族学院七楼报告厅举行,同时通过腾讯会议线上直播,讲座由北京语言大学张廷银教授主讲,西南大学历史文化学院教授、博导张明富教授主持。

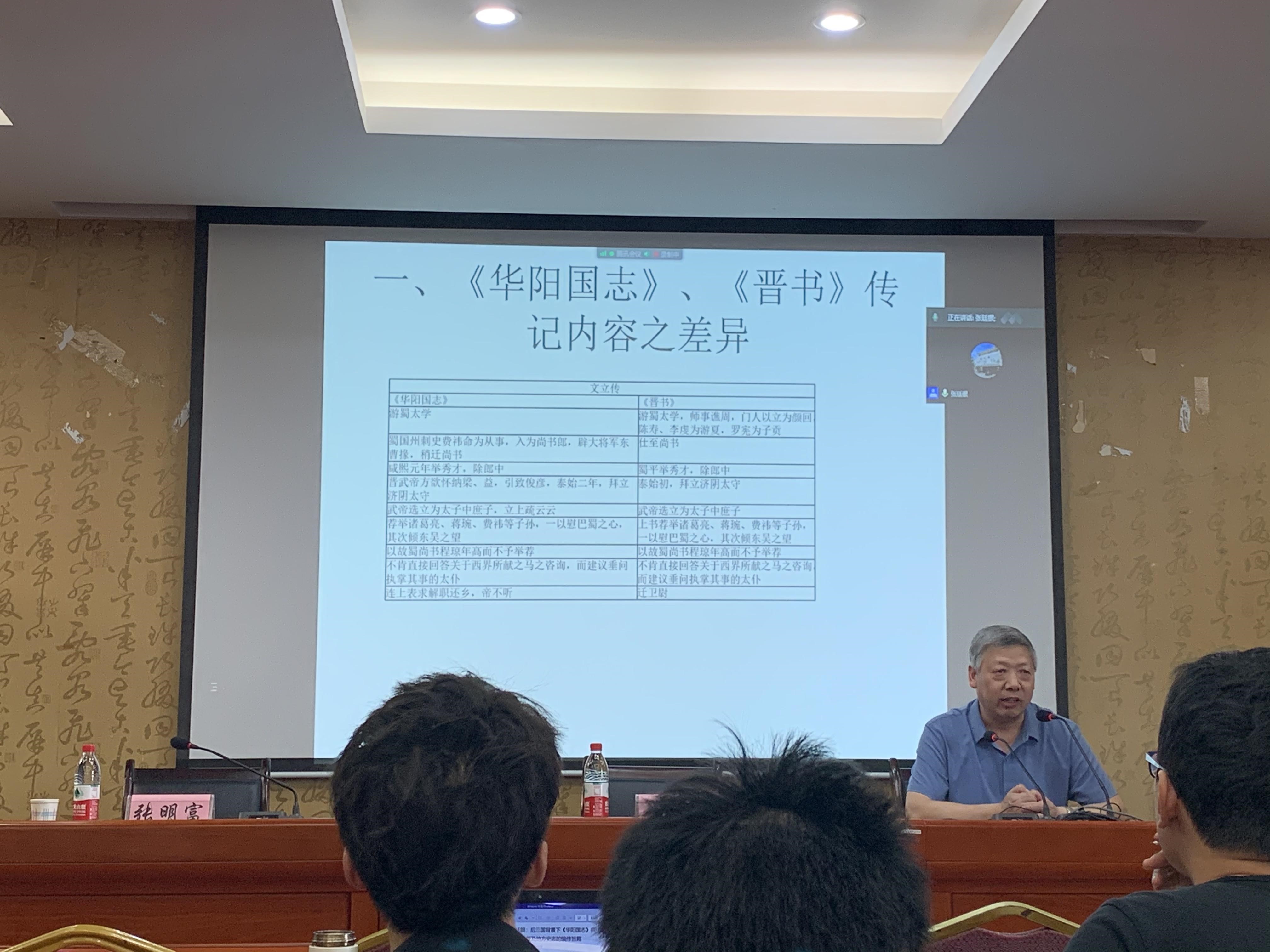

首先张教授对《华阳国志》进行了书写与创作背景的分析。通过将之与《晋书》传记内容进行比较,张教授指出:相较于《晋书》记载简略、褒贬皆存,《华阳国志》所载史事丰富且多是歌颂、赞扬,两者之间的记事、记人的取向差异正体现出史家明显的主观取向与取舍。而后结合其历史背景,张廷银教授指出《华阳国志》立足地方、与中央保持高度一致的立场,体现出常氏对中央文化(中原文化)的崇拜。

接着张教授向我们阐释了后三国时期地方文化向中央文化突进的现实背景,指出在政治、军事已有定局、地方上开始在文化和经济等方面与中央展开较量的“后三国”时期,魏国居于中心,歧视东吴、西蜀的地区文化,中央与地方的开始发生文化上的较量,这种较量一般分为直接抗争、拉近与中原历史的关系进行突进两种方式。《华阳国志》就是西蜀通过唱和的方式,体现巴蜀文化历史悠久,以此与魏国、东吴的文化进行较量。

接下来,张教授谈及私修《华阳国志》和官修《晋书》的阅读效果,指出《华阳国志》凭借其记载手法有很高的可读性,叙事也更受大众青睐。张教授由此进一步讲述了地方史志的编修旨趣这一问题,讲解了地方史志编写有着补充官修国史、帮助地方官了解地方情况、体现乡邦意识这三大目的与功能。

在讲座结束过后的提问环节中,线下的听众朋友们踊跃发言。其中,一位历史方向的本科生向张教授请教:“后三国这个概念能否融入于整个历史长河之中而非被单独提出呢?”张教授表示:之所以提出一个与传统意义不同的“后三国概念”,是因为在三国时期各国虽有文化、经济主权的争夺,但主要还是集中在军事、政治的较量上。而三国时期结束后,政治、军事冲突已经基本上尘埃落定,经济、文化的争锋就凸显出来了,因此,“后三国”概念的提出能更清楚的对两个时期进行区别。而后,张明富教授总结发言并再次对张廷银教授的悉心讲授表示感谢,讲座也随即落下帷幕。

本次讲座,张廷银教授从《华阳国志》与《晋书》传记内容之差异、《华阳国志》的选择取舍、其中的史学背景、后三国向中央文化突进的现实背景、私修《华阳国志》和官修《晋书》的阅读效果、地方史志的编修旨趣等六个方面展开阐述,突出强调了地方志与国史的不同之处及其原因,对“后三国”概念做了清晰的缕析,使广大师生对文化在国家历史发展中的作用产生了新的认识及思考,受益匪浅。

供稿 :姜梁娣审核老师:蒋朴